中期経営計画のアップデートおよび2030経営方針

(2022年11月22日公表)

2022年11月22日に、中期経営計画のアップデートと2030年に向けた経営方針を公表しました。

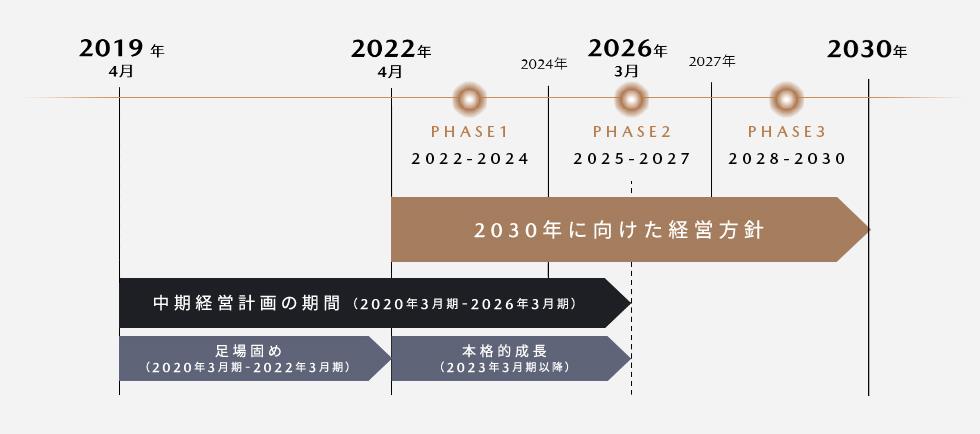

現在マツダは2026年3月期までの財務目標達成に向けて中期経営計画を推進していますが、各国の環境規制動向、社会インフラ整備をはじめ、電源構成の変化、そして消費者の選択など、経営を取り巻く環境の不確実性が高まっていることを受け、視点を2030年まで延ばし、世界の潮流を想定した経営方針と主要取り組みを示しました。

ロードマップ

2030年に向けたマツダ経営基本方針

基本方針 1 地域特性と環境ニーズに適した電動化戦略で、

地球温暖化抑制という社会的課題の解決に貢献すること

地球温暖化抑制という社会的課題の解決に貢献すること

基本方針 2 人を深く知り、人とクルマの関係性を解き明かす研究を進め、

安全・安心なクルマ社会の実現に貢献すること

安全・安心なクルマ社会の実現に貢献すること

基本方針 3 ブランド価値経営を貫き、マツダらしい独自価値をご提供し、

お客さまに支持され続けること

お客さまに支持され続けること

大きな転換期にある自動車産業においては、デジタル技術の進化や新たなプレーヤーの参入で、多種多様な商品が導入され、IoTによりつながることで様々な機能やサービスが提供されるようになり、自動車が社会に提供できる価値も今後変化し、増していきます。

このような社会の変化に技術開発や事業運営を適合させながら、走る歓びというブランドエッセンスを磨き、進化させ続けます。そして、人々の日常に運転すること、移動することの感動体験を創造し、誰もが活き活きと暮らす愉しさと生きる歓びを提供してまいります。

そのために、今後も「ひと中心」の思想のもと、人を研究し続け、心も身体も活性化される「ものづくり」、「つながりづくり」、「ひとづくり」にこだわり続けます。

2030年までの期間ごとの経営方針

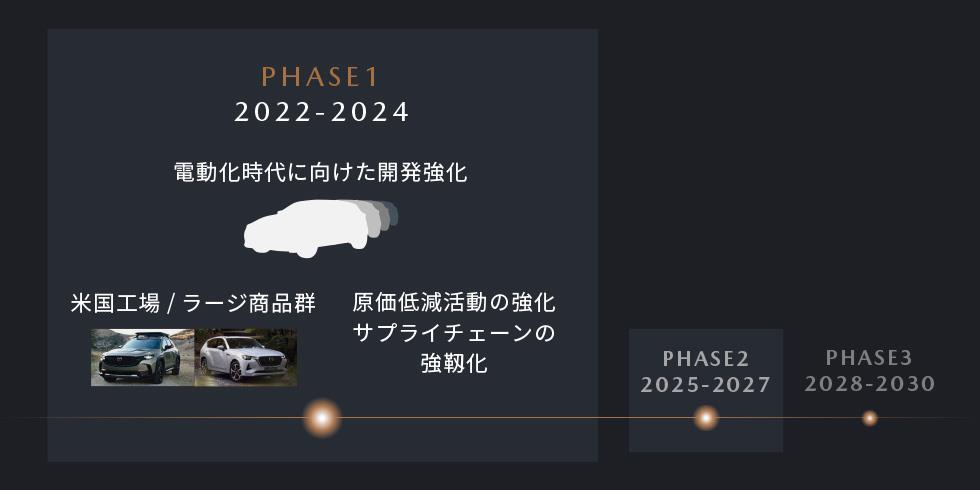

PHASE1(2022-2024)

このフェーズでは、将来の電動化などの対応資源を蓄積しながら、本格的な電動化時代に向けた開発・生産領域の技術開発の強化に取り組みます。米国工場、マルチ電動化技術、ラージ商品群など、これまでに投資した資産を最大限活用してビジネスを成長軌道に乗せ、コロナ禍並みの経済危機にも手許資金で対応できるよう、財務基盤を強化していきます。並行して、原価低減活動の強化とサプライチェーン強靭化に取り組み、環境変化に対する耐性の強い事業構造を構築します。

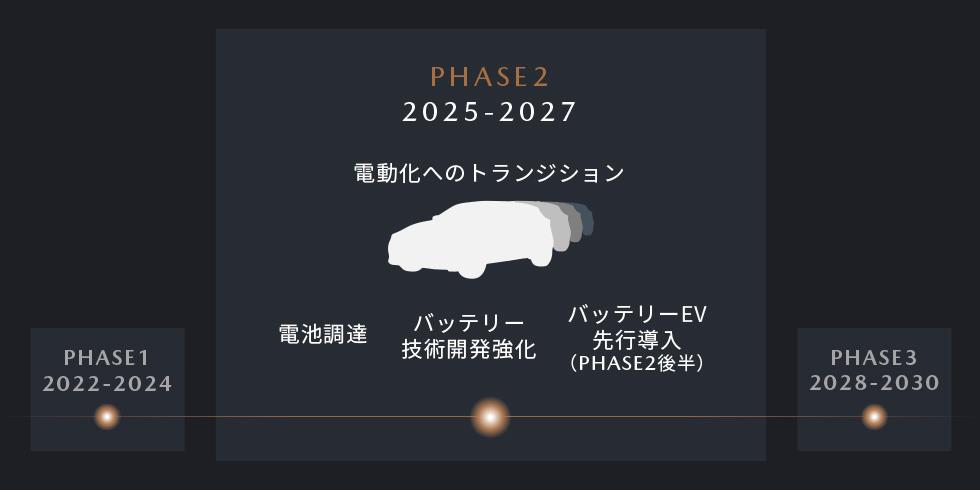

PHASE2(2025-2027)

環境規制のハードルが上がる電動化へのトランジションのフェーズです。この期間は引き続き内燃機関搭載車で収益を上げ、財務基盤を維持・強化しながら、本格的な電動化時代への備えを盤石にしていきます。必要となる電池は、市場需要状況や規制と政策、技術進化の方向性を見極めながら、協業先からの調達を行う目途をつけています。また、電池技術については、研究開発・生産技術開発を継続して強化し、技術の確立とコスト競争力の確保を図ります。また、マルチ電動化技術をさらに磨き、フル活用し、この期間後半からBEV専用車の先行導入を開始します。

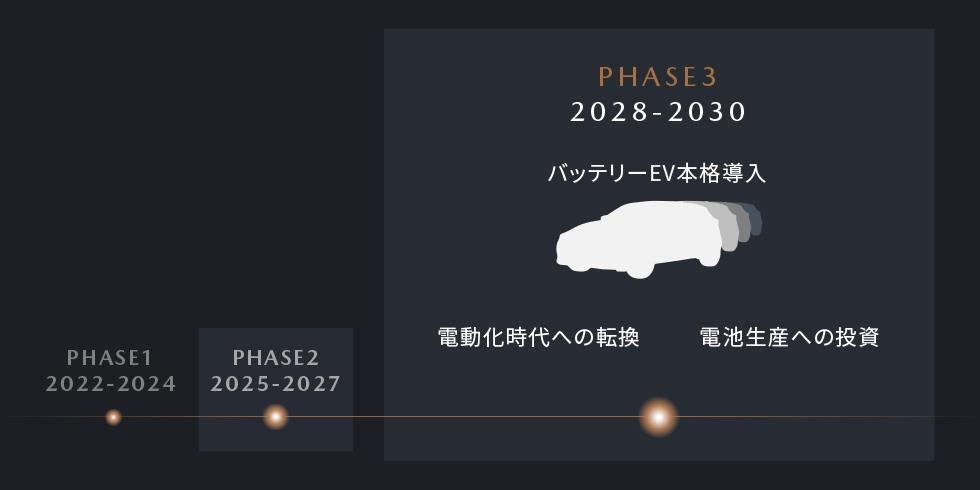

PHASE3(2028-2030)

2030年を最終年とするこのフェーズでは、BEV商品を本格導入していきます。本格的な電動化時代に向けて、市場需要状況や規制と政策、技術進化の方向性が定まってくる段階を見極め、電池生産への投資などを視野に入れていきます。

未来を拓く主な取組み

「人と共に創る」

マツダは共創・共生という考え方のもと、『人と共に創る』 価値観を大切にパートナー企業との協業を推進しつつ、新たな技術開発や、課題解決のための枠組みを作り、強みをさらに磨き続けます。

主要

取組み 1 カーボンニュートラル

取組み 1 カーボンニュートラル

主要

取組み 2 電動化

取組み 2 電動化

主要

取組み 3 人とITの共創による価値創造

取組み 3 人とITの共創による価値創造

主要

取組み 4 原価低減とサプライチェーン強靭化

取組み 4 原価低減とサプライチェーン強靭化

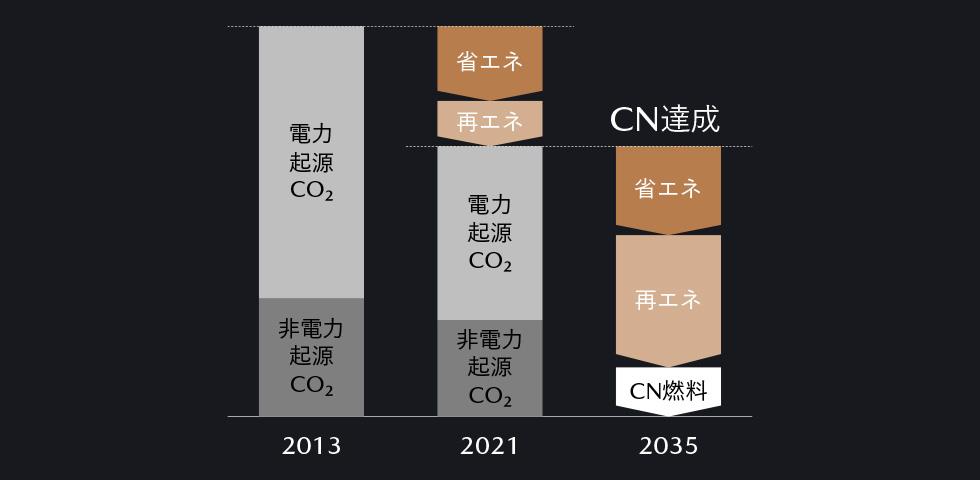

1. カーボンニュートラル

2050年のカーボンニュートラル(以下、CN)実現に向けては、まず自社のCO2排出について、「2035年にグローバル自社工場のCN実現」と中間目標を定め、省エネ、再エネ、CN燃料活用の3本柱で取り組みを進めていきます。

加えて、サプライチェーンへの対応も必要であり、輸送会社や購買取引先と共にCO2排出量を削減する活動を段階的に進めていきます。国内においては、サプライチェーンの構造改革に取り組むほか、カーボンニュートラル燃料の活用拡大を進めていきます。

2. 電動化

EV時代への移行期間には、地域の電源事情に応じて、適材適所で商品を提供していくマルチソリューションのアプローチが有効と考えています。一方、マツダは各国の電動化政策や規制の強化動向を踏まえ、2030年のグローバルにおけるEV比率の想定を25–40%としており、パートナー企業と共に段階的に電動化を進めていきます。

各フェーズにおける電動化の取り組み

PHASE1(2022-2024)

電動化時代に向けた開発強化

- 既存の技術資産であるマルチ電動化技術のフル活用

- ラージ商品群を投入し、PHEVやディーゼルのマイルドハイブリッドなど、環境と走りを両立する商品で収益力を向上させつつ、BEV専用車の技術開発を本格化

PHASE2(2025-2027)

電動化へのトランジション

- 燃費向上によるCO2削減を目指し、「新しいハイブリッドシステム」を導入

- グローバルにBEVの導入を開始

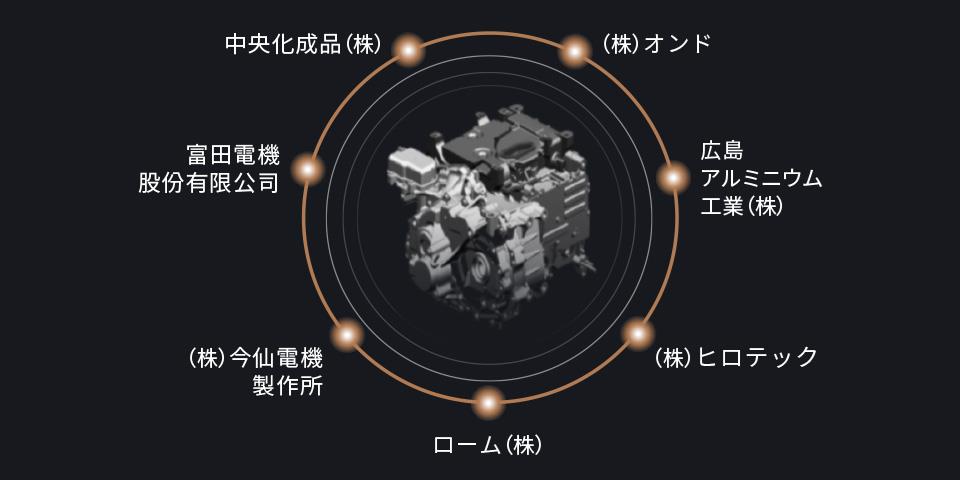

- 電動駆動の基幹ユニット領域で協業し、次世代に向けた競争力のある電駆ユニットの創出

- 高効率な生産技術の開発・生産・供給体制の確立のため、中国地域のパートナー企業との合弁会社を設立

- 電駆の基幹部品であるインバーター開発のため、共同開発契約や合弁会社を設立

- モーター技術を共に学び育成する共同開発契約や合弁会社を設立

- 電池については、「グリーンイノベーション基金事業」に採択された先端電池技術の自社研究開発を続けながら、パートナー企業からの調達を進める

PHASE3(2028-2030)

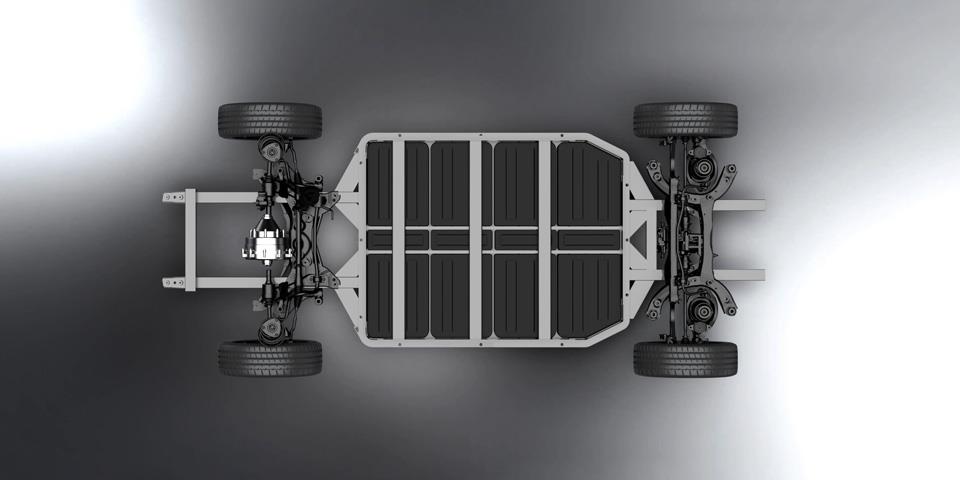

バッテリーEV本格導入

- BEV専用車の本格導入を進める

- 外部環境の変化や財務基盤強化の進捗を踏まえ、電池生産への投資なども視野に入れた本格的電動化に軸足を移す

3. 人とITの共創による価値創造

マツダは「ひと中心」の思想に基づき、人間研究を積み重ねて、人の五感で感じる「走る歓び」を追求してきました。その土台には、90年代から継続的に取り組んできたマツダデジタルイノベーションがあり、ITを駆使し、技術開発の大幅な効率化に継続的に取り組んできました。

それが「モデルベース開発」などのプロセス革新につながり、高効率開発の実現と高い価値創造の両立がマツダ独自の強みです。

独自の安全思想「マツダ・プロアクティブ・セーフティ」のもと、今後もIT技術の活用により、ひとの研究に基づいた高度運転支援技術の開発を継続し、安全・安心なクルマづくりを進め、2040年を目途に自動車技術で対策が可能なものについては、自社の新車が原因となる「死亡事故ゼロ」を目指します。

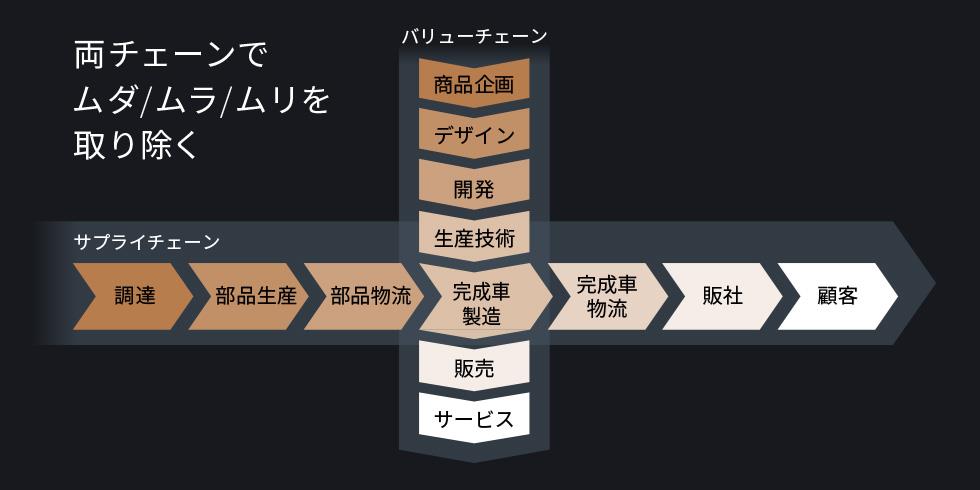

4. 原価低減とサプライチェーン強靭化

原価低減は、従来の商品原価や、製造原価だけにとどまらず、そのスコープを広く拡大し、サプライチェーンとバリューチェーン全体を鳥瞰し、ムダ、ムラ、ムリを徹底的に取り除く取り組みを通じて原価の作りこみを行うよう変えていきます。

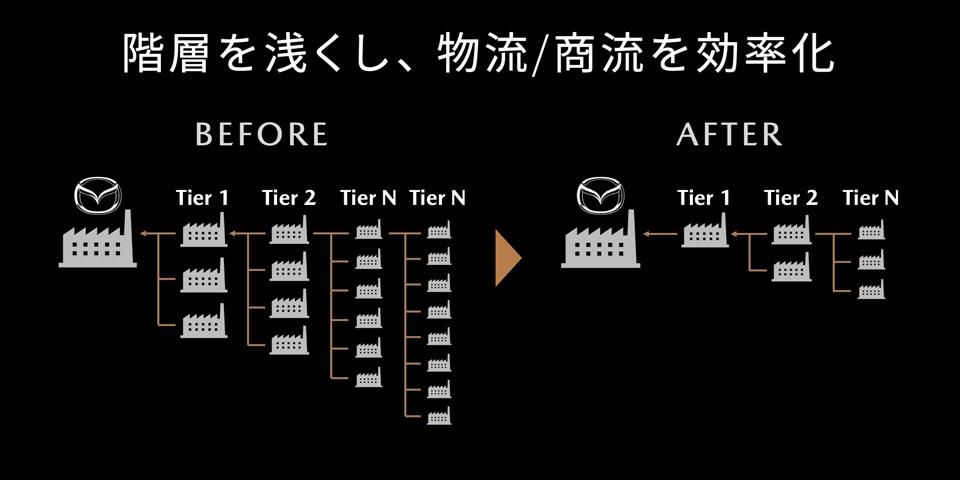

サプライチェーンについては、材料調達からお客さまへのデリバリーに至るまでの、総ての工程における個々の改善にとどまらず、モノがよどみなく流れ、しかもそのスピードが最大化される「全体最適の行程」を実現するよう取り組みます。また、材料・部品調達の階層を浅くし、種類を産む場所を近場に寄せていく、などの調達構造の変革や、汎用性の高い材料や半導体の活用拡大に取り組み、地政学的リスクやコロナウイルス、地震といった大規模災害などの、外部の環境変化に対する影響についても最小限にとどめていきます。

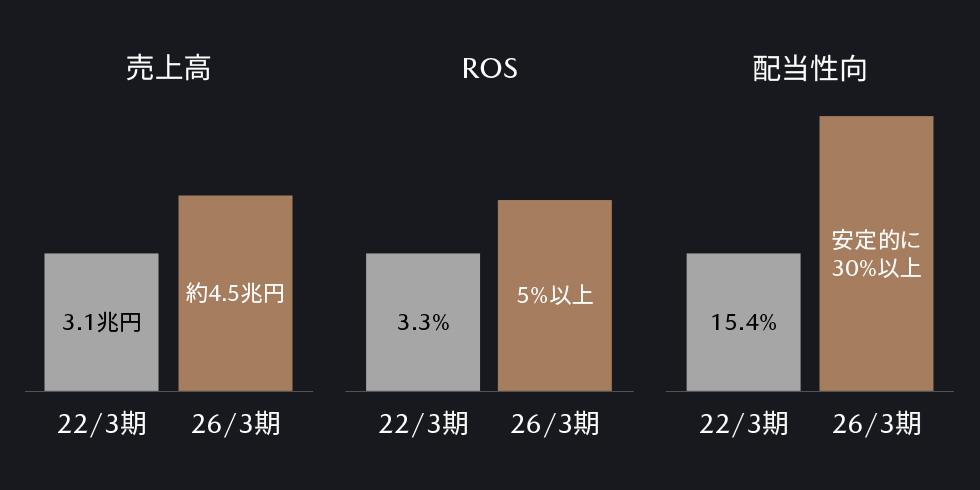

2026年3月期に向けての経営ガイドライン

2026年3月期の財務指標

2026年3月期に達成を目指す主な財務指標については、経営環境の不透明さと不確実性を鑑み、2020年11月の中期経営計画見直しの際に掲げた目標の達成に注力します。

非財務領域

非財務領域では、自社のサスティナビリティ基本方針に基づき「2035年グローバル自社工場のカーボンニュートラル」や2040年の自社の新車が原因となる「死亡事故ゼロ」に向けた取り組みを通じて、持続可能な事業への転換を着実に進めてまいります。特に、地球温暖化抑制への社会的貢献の代表指標であるCO2排出量削減は、会社の中核的な価値であると認識し、さらなる目標ブレークダウンも行いトラッキングしていきます。

価値創造の源泉となる「人」への投資

地球・社会の課題解決に貢献し、マツダらしい価値を創造する源泉は、マツダグループの人の力です。

労働人口や働き方の変化に対応し、働きやすさと働きがいを徹底追求することにより、従業員一人ひとりが誇りを感じて活き活きと働ける魅力的な会社を実現します。

また、企業の成長につながる従業員の能力開発支援を始めとするさまざまな投資を進め、従業員の活躍や成長を後押ししていきます。AIを使いこなせる「デジタル人材」の全社的育成へ投資を行い、企業としてのデジタルリテラシーを高めていくとともに、すべての領域での仕事の付加価値を再評価し、業務プロセスのモデル化により、2030年には生産性の倍増を実現し捻出したリソースをより付加価値が高くなる仕事にシフトを進めていきます。